中小企業支援 · 2024/12/19

2024年12月13日、ハローワーク品川にて職場におけるコミュニケーションに関するセミナーを実施しました。どの事業所様も働く環境や人間関係に関するお悩みはお持ちなのだなと思いました。ご参加くださった皆様、お忙しい中足を運んで下さり誠にありがとうございました。

中小企業支援 · 2024/09/11

We are excited to announce the launch of our new English description page on our company website! This page provides detailed information about our products and services in English, making it easier for our international clients to understand what we offer. Visit our website today to explore the new page and learn more about how we can assist you.

この度、弊社のウェブサイトに新しい英語説明ページを公開しましたことをお知らせいたします。このページでは、弊社の製品やサービスについて英語で詳しくご紹介しています。国際的なお客様にも弊社の提供する内容をより理解していただだけるようになりました。ぜひ、弊社のウェブサイトにアクセスしてください。

中小企業支援 · 2024/06/13

弊所は女性社労士が中小企業様のご支援を行っています。経営者の方から見て、法律の専門家はどんな印象があるでしょうか?怖い?頭がかたい?話す内容が難しそう?

そんなイメージがあるからか、「気さくな方がいい」というご要望から、弊所を選んでいただけているようにも思います。

法律は難しいです。私たち社労士にとってもものすごく難しいです。それをそのままお話してもとっても難しいので、かみ砕いて、例えを用いて、具体的な運用がイメージがしやすいようにお伝えしています。

あとは、人として相談しやすいかどうか、だと思いますね。こんなこと聞いていいかな、と思われる経営者の方も多いので、「何でも聞いてください!」といつもお伝えしています。私たちもすぐに答えられないことも多くあります。一緒に悩んで考える。

よい専門家のパートナーとして、いい意味での敷居が低い社労士で居たいものです。

中小企業支援 · 2024/05/16

まいにちのニュースでハラスメント関連の話題を見ない日はありませんね。市町村のトップの不適切な言動などを見て「本当にこんなことがあるのだろうか」と目を疑いたくなりますが、実際にはまだまだあるようです。

ハラスメント防止措置の義務化から2年、社内研修のご依頼が増えています。相談窓口が社内に設置できない場合に外部に依頼をすることもあり、お問い合わせをいただいています。社内研修と相談窓口設置は同時に行うことが望ましいです。起こってからでは遅いのでぜひご検討ください。相談窓口を設置するだけでも抑止になります。

採用について · 2024/02/08

採用ブランディングにおいて、企業の理念を前面に押し出すことは大変有効です。その理念に共感して入社してくれる方も大変多く、企業理念はなくてはならないものだと考えます。一方で、採用後の定着においてはどうでしょう。

理念に対する共感が「ある」「なし」という有無の先にあるものは、「それを本人はどう感じるのか」という受け取りと「それによりどう行動するか」という判断を伴った自身のアクションです。理念に共感していても、望むようなアクションや捉え方をするとは限らないということです。

理念に共感してくれたからよい、悪い、ではなく、そこをフックに「自社でどう活躍してもらえるのか」を確かめていき、配属をするということまでが採用から定着には必要な考え方ですね。

もうすぐ春ですね。新入社員が入ってくる時期です。みなさまは定着のための施策は打てていますか?

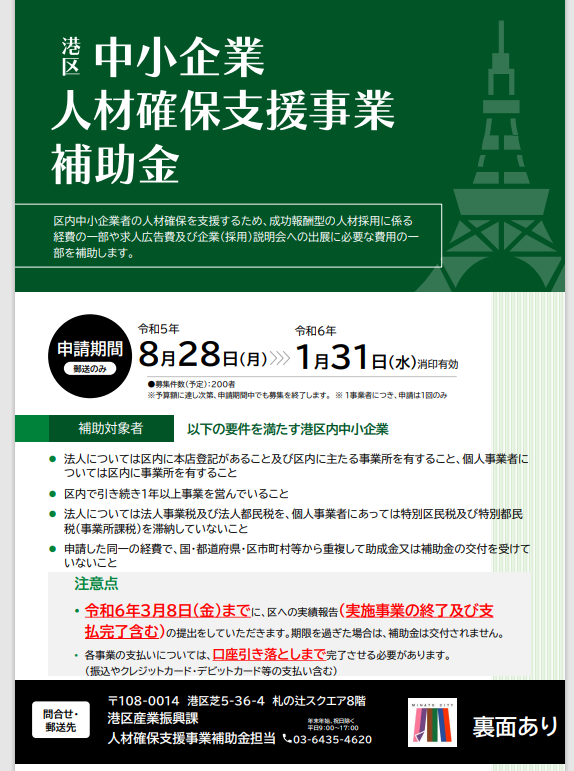

助成金 · 2023/10/11

実は市町村も国や都道府県とは違った助成金や補助金を用意していることがあります。金額の大きさからか申請がそこまで難しくなくないものがあります。弊社のある港区では、人材採用の際に人材紹介会社に支払いをした成功報酬フィーをカバーしてくれる補助金があります。東京都港区内に事業所があることや、1年以上事業を営んでいること、税金等の滞納がないことなどが要件となっています。成功報酬に関する補助金は上限100万で補助率は2/3です。また、それとは別で求人情報サイト等の利用についての補助金もあり、その場合は40万が上限で補助率は同じく2/3となっています。

ぜひトライしてみてください。また、どのような求人情報サイトに依頼したらよいか等の選定にお悩みの場合は弊社にご相談くださいませ。

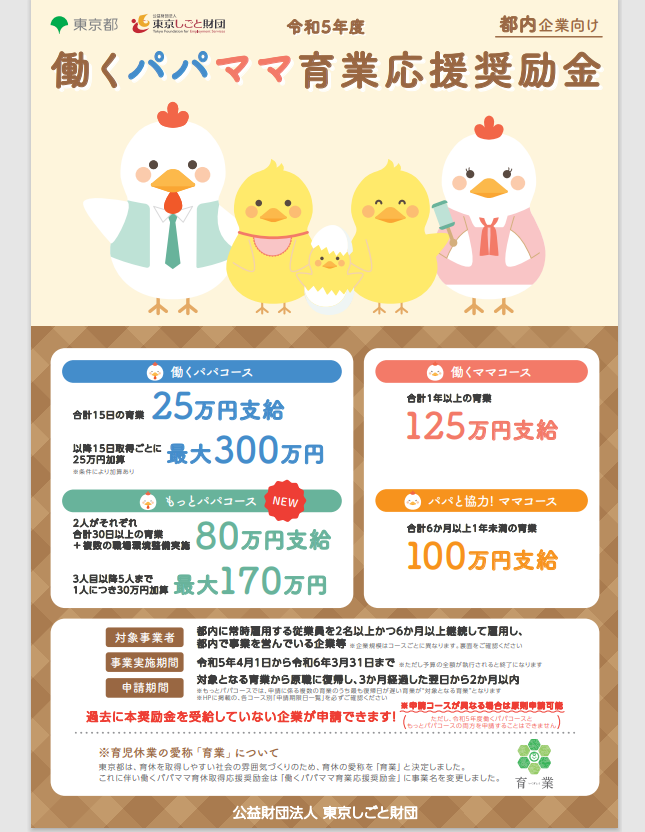

助成金 · 2023/10/10

助成金というと厚生労働省の管轄のものをイメージされる方も多いと思いますが、実は都道府県や市町村ごとにも様々な助成金があります。例えば、東京都であればお勧めしたいのが育児休業に関する助成金です。公益財団法人東京しごと財団の「働くパパママ育業応援奨励金」というものがありますが、こちらは都内に常時雇用する従業員を2名以上かつ6か月以上継続して雇用し、都内で事業を営んでいる企業が対象です。合計一年以上の育業で125万円支給の「働くママコース」や、二人がそれぞれ合計30日以上の育業などを実施すると80万円、5人まではプラス加算があり最大170万円の「もっとパパコース」などがあります。助成金んや補助金などは「通常以上の労務整備を行うこと」が要件となっていることがほとんどですので、ただもらえるだけというものではなく、一部事業主には義務が発生しますので、その点はご留意ください。経営戦略上の施策を邪魔しないことが大前提ではありますが、育休を推奨したい都内の事業主の方はぜひトライして頂ければと思います。助成金等を活用して、よい労働環境整備を推進しましょう。

雑記 · 2023/09/22

特定社会保険労務士についてあまり知られていないと思うので、ご紹介です。特定社会保険労務士とは、個別労働紛争における代理人としての業務が認められた社労士のことを言います。もちろん通常の社労士業務も行います。

個別労働紛争等が増加したことにより2005年にADR法が制定され、2007年には社会保険労務士法が改正。紛争解決手続代理業務試験に合格をし、かつ付記申請をした社労士に対して、紛争解決手続きの代理業務が認められることになりました。

もちろん対応可能範囲には非弁行為とならないよう要件があります。

特定社労士になるには、まず弁護士の先生が講師となったゼミナールでは、最高裁判例や労働基準法、労働契約法などの読み解き、課題の紛争事案を独自の考えでどう解決へと導くのかを起案書や答弁書にまとめることなどを行います。

実際の試験では、持参できるのはボールペン1本のみで、初めて見た紛争事案について、どの法律のどの条文に基づく問題であるかを考えて解答用紙に2時間で書き込みます。

社労士と言えば手続きをイメージされる方も多いと思いますが、トラブルについても対応ができます。ぜひご相談ください。

人事評価制度 · 2023/09/20

人手が不足しているというお声が多数ありますね。しかしヒアリングをすると人が採用できないというお悩みなのかと思いきや、人が辞めていくというお悩みということもあります。また、辞めていく理由が「成長できないと思ったから」など、先のキャリアを考えて退職をするパターンも多くあります。この会社は自身が成長でき、望むキャリアを実現できると思ってもらうには仕組みや見せ方がとても重要です。人事制度はそのひとつであり、中でも評価制度は大変有効なツールです。「評価」というよりも「納得してもらう」ためのツールと言ったほうが良いかなと思います。人が育つことで事業経営に反映されます。採用をしたそののちのことが、まだ決まっていないような企業様は、ぜひぜひ人事制度のご相談、お待ちしています。

採用について · 2023/01/27

昨今は人手不足でどの業界も大変ですね。特にエンジニアの中途採用はかなり苦戦している会社が多いのではないでしょうか。ことエンジニアでマネジメントできる人材となると、倍率が43倍とかなんとか。。採れる気がしません。中小企業からすれば「大手には給与面でかなわない」と思うでしょうし、大手は大手で「別の大手のほうが給料が高い」と思うでしょう。確かに働くうえで、給与は大事ですが、人間はお金のためだけに働くわけではありません。やりがい、スキルアップ、人に喜ばれたときなど、働く理由が他にもあります。現に給与が高くても退職する人はたくさんいます。スタートアップであれば裁量や打席に立てる数などは、働くうえでとても魅力だと思います。また、いろいろと出来る人は会社にとって便利な人ではありますが、そんな人はなかなかいません。育成枠をつくり自社で育てるノウハウを持つことは、先々の採用活動で必ず強みになるので、ぜひ考えていただきたい点です。ご相談承ります。